非合法闘争としての大西巨人『神聖喜劇』論

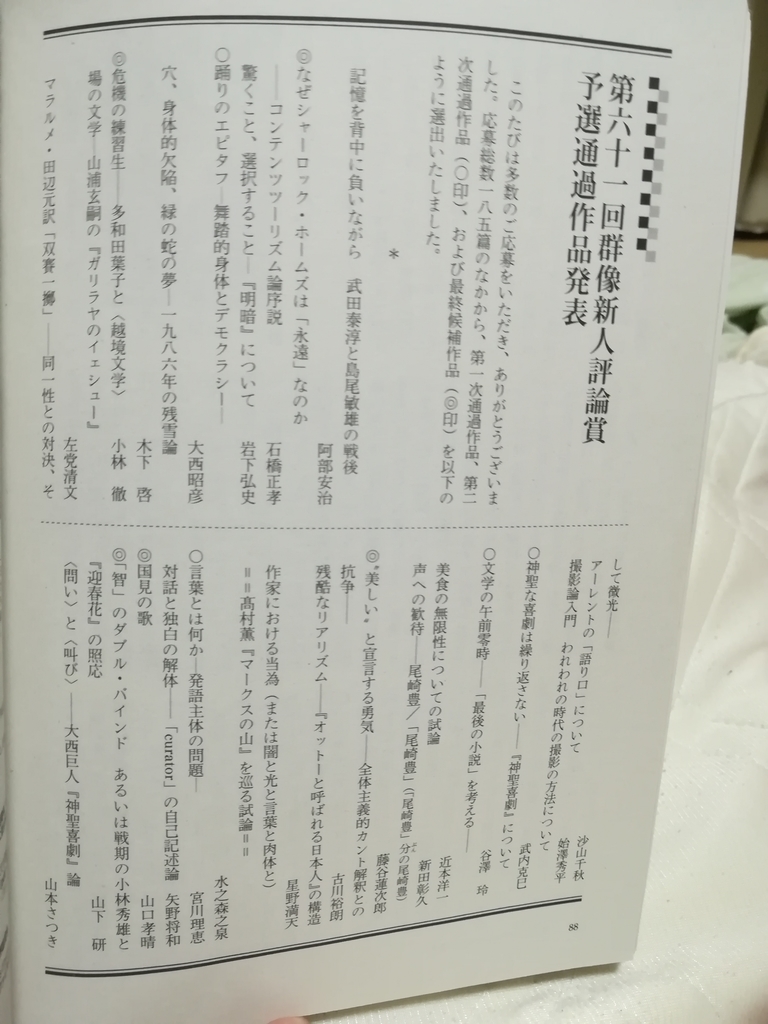

とつぜんですが、以前『群像』の新人賞に山本さつき名義で応募し1次予選を通過した「〈問い〉と〈叫び〉ーー大西巨人『神聖喜劇』論」を公開します。手直しすべき箇所やいま読むとこれはどうなのという部分もあるけれど、あえて投稿したものと同じ原稿を載せています。とにかく、ぼくはこれから数年間の研鑽を積みこれよりはるかに良いものを書かなければなりません。以下はそのためのひとつの区切りです。ではさっそく。

―――――――――――――――――――――――――――――

「大西巨人『神聖喜劇』は、作者の初期の代表作で、アジア・太平洋戦争下の陸軍内務班を舞台に、超人的な記憶力をもつ二等兵東堂太郎が軍隊に適用されている法律を駆使しながら合法闘争を展開し不条理に抗う長編小説である」云々というのがこの小説の一般的な説明である。こうした要約はおおかた的を射ており、『神聖喜劇』批評にしばしばみられるものである。しかし『神聖喜劇』の放つ魅力は他にある。以下に続く文章はそうした残余の側に立つ。

食卓末席組と「直言」

『神聖喜劇』で描かれる軍隊とはいかなるものであろうか。東堂たちは、一九四二年一月一一日に入隊し、同年四月九日に教育終了が予定されていた補充兵役兵であるが、彼らはいかにして軍隊の教育を受け「聖戦遂行」のための兵士へと成型されていったのか。

軍隊は新兵たちに対して、通俗的にも本質的にも条理に合わない言語使用を強制していく。

「大根の菜軍事機密事件」の収拾を図る堀江隊長は東堂に『砲兵操典』『作戦要務令』を暗唱させ、文中の熟語「弛張」の読みに難癖をつける。東堂が「シチョウ」と正しく読んだのに対し「チチョウ」が正式な発音であると言うのだ。東堂は地方〔入隊前に属していた社会〕から持参した辞書を見せながらこれに反論する。しかし堀江は、「軍隊には軍隊の読み方がある」と説教し、かえって東堂に字の講釈を垂れる。ここで堀江は地方―軍隊では言葉の用法が異なり、一見地方では誤りに思える言語使用もここ軍隊では通用する、つまり、これから軍隊内で使用される知識とこれまで生きてきた地方の知識とは基本的には関わりがないことを宣言するのである。もちろんこれには東堂も憤慨し『軍隊内務書』を引用して、字の読み方に地方と軍隊で差異はないのだと反論しているが、こうした意見も完全には堀江に容れられることはない。東堂は「上官上級者が浅学愚昧のために字句を読み違えて押し通すと、下級者はそれを軍隊独自の正当な読み方として受け入れてきた」ためにこうした不条理な言葉の強制がまかり通ってしまうのだと考察しているが、大前田軍曹のいうような絶対服従の精神が公式に押し付けられていくとしたら、地方の論理は軍隊においては通用せず、新兵たちは納得しかねる物事をも甘受しなければならないだろう。

こうした記述から想起されるのは『神聖喜劇』の作者による「俗情との結託」批判である。大西巨人は「俗情との結託――『三木清に於ける人間の研究』と『真空地帯』」のなかで、軍隊とは野間宏の『真空地帯』で描かれるような「特殊ノ境涯」ではない、すなわち地方と軍隊は切断された二領域ではない、そのようにみなす思考は軍国支配者の側のものであり極力斥けるべきものなのだ、としている(1)。

しかしたとえ地方―軍隊の連続性が事実であり、作中にそうした思考を裏付ける記述を見出したとしても、それを先に述べた言葉の強制の問題について適用するのは困難である。また、法を根拠に軍隊特有の読み方を撤回させたとしても、それは軍隊の法規を規範性の根拠として言葉を正す闘争であり、法で公式に定められた軍隊内の言語使用に関して東堂はそれを拒否することはできない。仮に「あります」言葉に法的根拠が存在した場合、新兵たちに強制されたそれを撤回させることはできないのである。

要するに、軍による合法的な新兵たちの言語への介入自体を東堂は止めることができないのだ。事実、作中でそうした言葉の強制が批判の俎上に乗ることはないし、上官への返事や新砲廠の出入りの際には大声で発言すべしと教えられた場合にも東堂はそれに順応してしまう。それも生来声量の小さな新兵が声が小さいことを理由になぶられているのを横目に大声を発するのだ。生まれついた声量の不足をも詰り、それを改めるよう新兵たちの言語に介入してくるのが軍隊である。ことは言語の内容にかかわるだけではない。もはやその発し方、声量までをも成型しにかかるのである。

地方とは異なる言語を教え込まれた新兵は上官からの呼びかけに際して「沈黙無言が許されない」のであり新兵たちは軍隊が定める文法によって、時には地方では通用しない語彙をも用いながら返答しなければならないのである。

「何かを言わせまいとするのではなく、何かを強制的に言わせるもの」としてのファシズム(2)は、軍隊内部における言語の強制についてこそ言われねばならない。

先に『神聖喜劇』は超人的な記憶力を持つ東堂が軍紀に沿って反抗する小説であるという要約を掲げたが、反抗はなにも東堂によってのみなされるわけではない。東堂による闘争をある一面においては凌ぐような別の二等兵による反骨精神も存在するのだ。彼らは法によらない反抗の萌芽を垣間見せてくれる。「食卓末席組」は軍隊を悪賢く泳いでいこうとする「厳原閥」とは対照的に概して反骨的な精神を持った純朴な性格の新兵たちである。彼らは厳原閥のように上官に気に入られようと媚びを売ったり、学歴を鼻にかけたりするような俗物ではないが、東堂とは違って軍隊内の法律や上官からの教育内容をすぐには覚えることができない。つまり、かれらには東堂的な戦い方を真似することはできないのだ。

二月一一日の日夕点呼後、その日の屯営外への引率外出で外したままにしていた剣留を正規の位置に復していなかった廉で「タイコエンシュウ」なる罰が行われることになった。これは剣留を戻していなかった新兵たちを二列に並べて二人一組で交互に殴り合わせるという残酷な罰である。この「タイコエンシュウ」に参画したのは吉原や鉢田ら七名で、ペアにあぶれた鉢田は神山と組むことになってしまう。そして新兵同士による平手打ちの応酬が開始されんとするその瞬間、食卓末席組のひとりである鉢田は驚愕の質問を投げるのだ。

鉢田も、タイコエンシュウちゅうもんを……

その、……してよかとでありますか。

すなわち鉢田はここで、〈自分も「タイコエンシュウ」に参加する以上面前の相手を殴らなければならないがその相手とは上官神山である。……致し方ない。……神山を殴ってもいいか?〉、と聞いているのである。新兵のくせして上官を殴っていいわけないだろうと神山から当然すぎる叱呵が浴びせられたこの場面は、食卓末席組の反抗の性格をよく示している。つまりそれは、東堂やそのほかの新兵たちの常識では禁忌とされる言行を平気で実行し、上官や上級者たちをおののかせる天性の抵抗なのだ。これはなにも鉢田だけが得手としているのではない。次の場面は食卓末席組におけるこうした反抗をまざまざとみせつけてくれる。

大前田軍曹は二月三日、野砲訓練の場で自身の戦地での実見から導き出した戦争観――「うんと余計殺した方の国が勝つとじゃ。それが戦争よ。(中略)殺して殺し上げて、取って取り上ぐるとが戦争じゃ」――を披歴する。戦地下番大前田の如上戦争観を耳にした村上少尉はこれに容喙する。村上は大日本帝国陸軍の「聖戦」イデオロギーを体現した理想主義的人物であり、大前田の戦争観に介入せずにはいられないのである。「まず第一に、わが日本の戦争は『殺して分捕るが目的』ではない」と語る村上は「戦陣訓」には大前田のいうような土地収奪や現地住民の殺害を戒めており、「開戦の詔勅」にも「今ヤ不幸ニシテ米英両国ト釁端ヲ開クニ至ル。洵ニ已ムヲ得ザルモノアリ。豈ニ朕ガ志ナラムヤ」とあるからには「殺して分捕る」ことは戦争の本質ではないと宣う。

村上は大前田の「教官殿も、戦地に出られましたら、少しゃまた別のお考えになられるとかもしれまっせん」という異見に対して、戦場の村上が現在とは違う考えになっているか否かは戦地で再会した際に示そうと約し、食卓末席組である橋本と鉢田に話を向ける。しかし大前田の長広舌につづき、村上が熱弁をふるったにもかかわらず両名はぽかんとして応えようとしないのである。東堂が「彼らの耳は、村上少尉の言説をほとんど聞き留めずに素通らせていたのであろう、またどちらにしろ彼らは、村上のその大半をろくには理解しなかったのであろう」と見ているように、鉢田・橋本は「聖戦遂行」の理想、「皇国」の戦争目的を説く訓話をはなから理解していなかったのである。

こうした反応は東堂にはけっして真似できない。真似しようと思ってもできない。上官の呼びかけを意図的に無視するわけでもないし、法に則り訓話の隙を突くのでもない。彼らはただ応えられないのである。

村上は当初橋本の地方での職業から大前田との出身階層上の相同性を指摘し、「軍人勅諭」にいう「上下一致」を説くことで自身の訓話を円満に完結させようとしていた。しかし、これまで述べてきたように橋本によってその目論見は中断させられてしまうのだ。同じく、村上少尉が「聖戦」の目的を開陳する場面が淀みなく進行する一方で、村上が橋本に話を向けた途端、それまでのペースが乱され、その場が橋本の独擅場と化してしまうこと、これこそが橋本の武器である。

こうした軍国主義的演説の切断は橋本にのみ可能な行為ではない。それは東堂・生源寺以外の食卓末席組ならば難なくやってのけてしまう。事実その後、村上訓話は橋本以外の食卓末席組の面々によっても攪乱されてしまうのだ。

白水二等兵による「教官殿。うぅん、元へ。班長殿。白水二等兵は小便がしとうてたまらんとであります」という訴えとそれに続く室町二等兵の「班長殿。室町二等兵も、おなじであります。マリカブロウごたぁります〔失禁しそうであります〕」という同調が、その場の沈黙を破る。橋本・鉢田が村上の訓話を熱心には聞いていなかったことは述べたが、白水・室町もまた訓話どころではなかったのである。軍隊では上官の訓話等の際には「不動ノ姿勢」をとるよう教育されるが「不動ノ姿勢」は彼らの尿意と天秤にかければすぐさま斥けられるものなのだ。軍人の基本である「不動ノ姿勢」は白水・室町両二等兵にとっては尿意より優先されるべきものでは全くない。村上訓話の理想主義的性格のもつ権威はここに至って一気に剥ぎ取られ価値を下落させていくのである。

二月三日昼、大前田の戦地実見談に始まり村上の当代理想主義的性格の訓話へと至る場面は白水・室町の申し出の直後に打ち切られることになるのだが、その打ち切られ方がまた秀逸なのだ。村上が哀れにも思えてくる一連の場面を締めくくるのは以下のような衝撃的な回答であった。村上は皇国の戦争目的とはいかなるものかについて新兵に問う。上等兵神山から回答を急かされた直後鉢田は「上等兵殿。あのぉ、……『コウコク』ちゅうとは、なんごとでありますか」と言ってのけるのだ――。処置なしである。「皇国」は、地方での学校教育は言うまでもなく、軍隊での教育においては最重要単語の一つであろうし、地方軍隊問わずたびたび耳にしてきた言葉ではないのか。それを鉢田は入隊後約二十日の時点で知らないと答えるのである。付け加えて言えば、この箇所だけではなく村上の「畏くも」――この言葉の後には天皇を発話主体とした文章の引用が続き、兵たちはみな「不動ノ姿勢」をとることになっている――で「不動ノ姿勢」をとらないのも同じく鉢田と橋本である。彼らは「聖戦遂行」下の「皇国」に生きながら「皇国」を生きてはいないのだ。

東堂はここで「途方に暮れて感動してい」るが、それは鉢田の度を越した無知蒙昧さにではない。むしろ、「皇国」を理解していない日本人が「聖戦遂行」の道を驀進していた日本において実存すること、その革命性にこそ心を動かされているのである。こうした発話に感動している東堂に鉢田のような戦い方は望めない。鉢田の発言はまさしく軍隊内教育の無効を宣言しており、新兵たちの言葉を教育してきた上官たちの度肝を抜くものであった。その後鉢田は「コウコク」が日本を指すことを教えられ、再度村上の質問――皇国の戦争目的は何か――に対して「殺して分捕ることであります」と応える。そして村上に追い打ちをかけるかのように、続いて指名された橋本も「日本の戦争は、殺して分捕るが目的であります」と言ってしまうのだ。彼らは村上訓話の無化ならびに「聖戦」の本質を上官及び新兵たちのまえで宣言して見せたのである。

軍国支配者が新兵たちの言語を捕獲し整流すると同時に彼らを「聖戦遂行」にみあった身体へと成型していくことはこれまでに述べてきたが、食卓末席組の面々を前にそのような教育は無力である。神山は「個性の存在は、軍隊では不必要だし、不可能だ」と東堂たちに訓示しているが、ここで発現しているのは軍隊によって切りつづめられ平板化されることのない食卓末席組の個性そのものである。彼らは入隊一カ月を経た現在においても個性を失うことはないのだが、如上神山発言が真実であるならば、食卓末席組は「軍人精神の入った一人前の兵隊」になることはできない。かれらの言論は「直言」であって(3)、打算や保身によってではなく、自分の言いたいことを遠慮なく言うこの「直言」こそが食卓末席組の個性なのである。

「大根の菜軍事機密事件」での堀江部隊長の演説で「お前たちは、上官上級者、班長、班附の言葉の上っ面だけを聞くのではなくて、その真意、その精神を聞き取らねばいかん」という無体な教育がなされているが、食卓末席組の多くはそうした命令を実行しない。彼らは「真意」や「精神」を理解する能力をもっていない。それどころか上っ面すら理解できないかもしれないのだ。しかし、これを笑うべきではないし嘲りを込めて言うのでもない。無知はある条件の下では武器であり得、知らぬ間に――良心の呵責を伴うことなく――法を犯すことも出来れば、先に述べたように訓示を無化し教育を拒否することが出来るのだから。

そして何度も言うようにこうした反抗は東堂が真似したくてもできない種類のものであって、東堂は鉢田や橋本の言動に感動し、教えられていくのだ彼ら食卓末席組のそうした言動を要約すれば、軍隊の教育を無化したり、言葉の強制を受動的に斥ける闘い、言うなれば、軍隊の上からの言語的・身体的な強制をはぐらかす試みである。彼らの言動には東堂を凌駕する価値がある。

もちろん食卓末席組に東堂を凌ぐ反抗が看取されたとしてもそうした無意識的反抗には固有の欠点が存在することもまた事実だろう。彼らが無意識的に遂行しているのは、あくまで軍隊内における肩透かし、暖簾に腕押し的闘争であって、それによって場が白け、新兵にふりかかる危機が回避あるいは延期させることに成功したとしても、状況の根本的な好転は望めないのである。

そのような状況の根本的な好転を企図する闘争は『神聖喜劇』の多くの場面を通じて東堂による合法闘争という形で表れていく。そうした東堂の闘いを換言するならば、それは軍隊に適用されている法規・軍律を抑圧的な上官に向けて逆用する〈問い〉によって進行していく。

〈問い〉とその限界

世界は真剣に生きるに値しない(本来一切は無

意味であり空虚であり壊滅するべきであり、人

は何を為してもよく何を為さなくてもよい)

こうした思想が入隊以前から東堂の内面に蟠踞していた。しかし、東堂の合法闘争はその「我流虚無主義」にもかかわらず上官から強制される不条理への屈従を諾うことができないがために開始される。反抗は『神聖喜劇』全篇を通して多くの場合、軍隊内部を貫流する法や軍紀をもとに上官の誤りを〈問う〉ことによってなされていくのだが、『神聖喜劇』の序盤においてそうした〈問い〉へと東堂を駆り立てることになるのは有名な「知りません禁止・忘れました強制」事件である。

鶏知屯営入隊から九日後の一月一九日、東堂ほか四名が朝の呼集に遅刻するところから東堂の合法闘争は解纜する(4)。洗濯から帰った東堂は、新砲廠の前に東堂らを除く三個班全員が整列しているのを目にした。彼らは朝の呼集のために二列横隊をなしていたのである。しかし、東堂はこの時間に呼集があるとは聞かされておらず、自らに過誤がないことを確信しているため、あわてることなくその列に向かって歩いてゆく。第二内務班長の仁多軍曹は「朝の呼集時間を、お前は忘れたのか」と問い、東堂は「知りません」と応える。仁多は東堂をあざけりながら「わが国の軍隊に『知りません』があらせられるか。『忘れました』だよ。忘れたんだろうが?呼集を」と嘯く。

これが『神聖喜劇』の中で最も有名なエピソードのひとつ、「知りません禁止・忘れました強制」事件の発端である。他の遅刻者が口々に「忘れました」と嘘をつきその場をやりすごそうとするのを横目に、東堂は「忘れました」の強制を肯んじない。そもそも東堂たちが朝の呼集に遅れた原因は週番上等兵の怠慢による呼集時間の周知不徹底にあり、決して東堂らの責任が問われるべき局面ではなかったのだ。その場は白石少尉の取り成しによって収束するものの、当の「知りません禁止・忘れました強制」に関する思索と上官上級者への〈問い〉は、「忘れました」というその場しのぎの嘘を撤回し「知りません」へと訂正した冬木二等兵への強い印象とともに、持ち越されることとなった。

東堂による不条理への反抗は、不条理の淵源たる軍隊がある意味において論理主義的であることを前提として行われ得る。軍隊は「ある意味では理窟のすこぶる必要な、問答のたいそう有用な、さらに一挙一動一挙手一頭足にも理論的典拠ないし成文規範なかるべからざる論理主義的・法治主義的世界」であり、東堂は当面の反抗・闘争の活路を「法治主義的・論理主義的傾向」の逆用に見出していくのである。井口時男は「法治主義的・論理主義的傾向」の逆用について「命令を規制する規範としての「国法」または「条文」を顕在化させることは、上級者の恣意を仮装して現れる命令の根拠を可視的にし、法を参照可能なものにする」(5)として、上官上級者による恣意的な法解釈、あるいは上級者=法であるかのような錯覚を糾す効果があるとしている。東堂の種々の質問に答えた時点で上官上級者もまた東堂による闘争に参加してしまうのだ。

問題は〈問い〉である。先に挙げた「知りません禁止・忘れました強制」事件で我流虚無主義解体の萌しをみせた東堂は、『軍隊内務書』の「本書ニ規定スルモノノ外特ニ明文アルモノヲ除キ妄ニ規定ヲ設クルヲ許サズ」という記述を頼りに上官の恣意的な法のでっちあげを糾弾していく。当の「知りません禁止・忘れました強制」事件では堀江隊長や片桐伍長に呼び出された際に、または、白石少尉に学科の時間に質問(〈問い〉)をした際に「知りません禁止・忘れました強制」が軍隊内部の公式な法には書き込まれていないこと、つまり、上官たちの恣意的な押し付けの一表現がほかならぬ「知りません禁止・忘れました強制」であることを確認していく。ここには日本の軍隊を底流する「無責任の体系」があるのだが、後述するとして、ここからは東堂がどのようにして〈問い〉を突き付けていったのか見ていくことにしよう。

東堂は上官の白石に向けて次のように〈問い〉を発する。〈酒保は『軍隊内務書』で定められているとおり、日用品や飲食物の販売がなされる施設ということになっている。しかしわれわれが暮らすこの屯営には開店休業状態の酒保が存在するのみである。アジア・太平洋戦争開戦直後の物資不足状況下とはいえ新聞や図書くらいは備え付けてもらってもいいのではないか、新聞や図書は新兵の教育にとっても有用であろう〉、と〈問う〉のである。白石は東堂の〈問い〉を留保し後刻調査結果をしらせる旨を告げその場を切り上げるが、白石と東堂、どちらの言論に法的に正当性があるかは明らかである。というのも東堂は白石も絶対に服従すべき軍隊の法をもとに〈問い〉を発しており、それに対して白石は東堂を合法的にはやり込めることはできないからである。既にみたように軍隊はある意味で「論理主義的」部分があり、新兵たちの目の前で〈問い〉がなされた以上、法によらずに暴力をもって東堂を斥けることは難しい。ここに〈問い〉の強みがあり、『神聖喜劇』の魅力ここにありと幾人もの評者が言祝ぐのだ。

ここに生ずる問題点は一旦措くとして、現時点で確認しておきたいのは、東堂が依拠しているのが新兵のみならず上官もひとしくそれを遵守しなければならない法や軍紀であって、軍隊における上級者の下級者に対する絶対優位の下とはいえ、上官でさえ法を無下にすることは許されないという思想なのだという点である。

しかし、軍隊内部の法に習熟することで行われる東堂による〈問い〉はある限界に突き当たってしまう。しかもその限界は東堂自身の力不足に起因するものでもなければ、東堂の協力者たちの無能力に因るものでもない。それは〈問い〉そのものが本来的に包含せる瑕疵である。

先述の「知りません禁止・忘れました強制」に関して、東堂は「責任阻却」という概念を用いながら軍隊内部を垂直に貫徹する無責任の構造を次のように思惟する。すこし長いが『神聖喜劇』のなかでも特に重要な思索なので引用する。

……あの不文法または慣習法を支えているの

は、下級者にたいして上級者の責任は必ず常に

阻却せられていなければならない、という論理

ではないのか。……もしも上級者が下級者の

「知りません」を容認するならば、下級者にた

いする上級者の知らしめなかった責任がそこに

姿を現すであろう。しかし、「忘れました」

は、ひとえに下級者の非、下級者の責任であっ

て、そこには下級者にたいする上級者の責任

(上級者の非)は出て来ないのである。言い換

えれば、それは、上級者は下級者の責任をほし

いままに追求することができる。しかし、下級

者は上級者の責任を微塵も問うことができな

い、というような思想であろう。……この(下

級者にたいする)上級者責任阻却あるいは上級

者無責任という思想の端的・惰性的な日常生活

化が、「知りません」禁止、「忘れました」強

制の慣習ではあるまいか。

(中略)

この責任とは、詮ずるところ、上から下にたい

して追求せられるそれのみを内容とするのであ

って、上が下にたいして負う(下から上にたい

して問われる)それを決して意味しないのであ

ろう。……しかし下級者Zの上級者Yも、その

また上級者Xにとっては下級者である。Zにた

いしてYの責任は阻却せられていても、そのY

はXによってほしいままに責任を追求せられね

ばならない(このXは、Zの「忘れました」に

ついても、そのZにしっかり覚え込ませなかっ

たYの責任を追求するであろう)。そしてXと

そのまた上級者Wとの関係も、同断なのであ

る。かくて下級者にたいして上級者の責任が必

ず常に阻却せられるべきことを根本性格とする

この長大な角錐状階級系統(Wからさらに上へ

むかってV、U、T、S、R、Q、P、……)

の絶頂には、「朕は汝等軍人の大元帥なる

ぞ。」の唯一者天皇が、見出される。

(中略)

最上級者天皇には、下級者だけが存在して上級

者は全然存在しないから、その責任は、必ず常

に完全無制限に阻却せられている。この頭首天

皇は、絶対無責任である。軍事の一切は、この

絶対無責任者、何者にも責任を負うことがなく

何者からも責任を追求せられることがない一人

物に発する。しかも下級者にたいして各級軍人

のすべてが責任を阻却せられている。

東堂は「知りません禁止・忘れました強制」の慣習を軍隊における責任阻却体質の発現と読み、その「角錐状階級系統」の頂点に存する「唯一者」にして「絶対無責任者」たる天皇を見出す。これを軍隊内における上級者無責任、責任追及の不可逆性を軍隊内部における下級者への「抑圧の委譲」と読むことも出来るだろうが(6)、それだけではない。より重要なのは、そうした「無責任の体系」が東堂の闘争にむかってひとつの限界、あるいは「恐怖」をつきつけていることである。

(天皇という)最上法源が実存する以上、この領

域に行なわれているのは、ブルジョア法治主義

ですらなく、それ以前またはそれ以下の特種の

法治主義であり、この領域を支配しているの

は、ブルジョア制定法ですらなく、それ以前ま

たはそれ以下の特種の制定法である。それなら

ば、この最上法源にたいして、この領域の法治

主義・制定法主義にかかわる私のあれこれの固

執もどれそれの拒絶も、ついにただ「鱓の歯軋

り」でしかあり得ないのではなかろうか。そし

てそれならば、この「鱓の歯軋り」の私による

続行は、早晩ただ私がわれと墓穴を掘り下げる

ことでしかあり得ないのではあるまいか。

東堂の〈問い〉は、それが依拠する法自体が天皇という唯一者によって掠奪されており、蟷螂の斧と化すおそれが本来的に含有されているのである。東堂が〈問い〉によって勝ち取ったかに見えるささやかな成果――たとえば、確たる証拠なしに冬木を犯人とみなし、新兵たちの間で誰が犯人か互選投票させることの公式な撤回――もまた「最上法源」たる天皇が実存する以上、それを天皇の権限を使って成文化し正規の慣習とすることで無化され得るのだ。本来万人に等しく与えられているはずの法は、東堂はじめ新兵たちの手には存在しなかった。それは「角錐状階級系統」の頂点に屹立する人物とその追随者たちの手に握られていたのである。

作中東堂が気づく〈問い〉の限界とはせいぜいここまでなのであるが、その実、これだけではない複数の欠点が存在する、順にみていこう。

まず、法規類を完全に暗記して上官に歯向かうという方法のもつ非対称性について。

三カ月の教育期間を描く『神聖喜劇』の内務班における上官―新兵の対立においてどちらが法規類に明るいかは歴然であって、そもそもこうした〈問い〉が険しい道程であるのは理解に難くない。しかしそれでも東堂は〈問い〉を止めないのであるが、その根拠となる法は『軍隊内務書』『砲兵操典』ほかは公式には配給されないのであって、東堂はたまたま上官たちの協力で『六法全書』その他の法規類を手に入れているものの、彼らの協力なくしては〈問い〉もいくらか制限されていただろう。ここに〈問い〉の困難のひとつがある。〈問い〉の根拠となる法はその一部しか所有することができず、その法も特殊な伝手がなければ上官からの配給を待つしかないのだ。教育期間中の新兵にとって法をより多く所有しているのは軍国支配者の方であり、〈問い〉の元手、闘争の持ち札は少なくならざるをえないということである。もちろん『神聖喜劇』では東堂の知らない法を盾に〈問い〉がはねのけられる場面は描かれていない。しかしそうではあっても、教育期間中の二等兵にあっては〈問い〉は非対称的で不利な闘争であることに変わりはないのである。

先に絶対無責任の「最上法源」が実存する体制下での合法的反抗がもつ無力について触れた箇所で、合法的反抗の限界は「東堂自身の力不足に起因するものでもなければ、東堂の協力者たちの無能力に因るものでもない。それは〈問い〉そのものが本来的に包含せる瑕疵である」、と書いた。〈問い〉の限界について論じている以上、今や「東堂自身の力不足」についても記さなければならない。

『神聖喜劇』において〈問い〉は東堂の類まれなる記憶力をその条件としていた。言うなれば、抑圧の現場に臨んですかさず条文を正確に暗唱することが求められていた。しかし、『神聖喜劇』を論じた文章で東堂の記憶力についてしばしば冠されている「超人的な」という形容は、残念ながら不正確である。

大前田の戦地実見談に理想主義的言論を以て村上が介入する場面で村上は東堂に『陸軍刑法』の一部を暗唱させる。東堂は持ち前の記憶力でこれに答え「完全に暗誦しおおせた」はずであった。しかし村上はすかさずその誤りを指摘し、東堂は「天狗の鼻を折られたような気がした」のである。東堂の記憶力は無欠ではない。

あるいは次の箇所。『軍隊内務書』に「休日ニ於テ教育、勤務等に差支ナキ営内居住者ハ之ヲ外出セシムルコトヲ得。但シ患者――就業者ヲ除ク、――及犯行取調中ノ者ハ外出スルヲ許サズ」という規定があるにもかかわらず、「練兵休」扱いの東堂は料亭「安芸」の仲居、蝶子と会うために営外に出てしまい、大前田から作中最もむごい制裁を受けている。ここにもまた法に依拠して抗う者の限界の一つが表れている。「何事にも規定を楯に取って上官に楯を突いてきた東堂が、自分で規定を破ったとじゃけん、どうんこうんどこにも逃げ道がないのう」とは直後の大前田の言であるが、東堂自身の力不足が当初新兵たちが教育終了予定であった四月九日において示されることは示唆的である。他にも東堂は『刑法』の「酌量減軽」を失念していたし、「金玉問答」のように生源寺の助けがなければ記憶していたはずの条文を言い淀み大前田にあやうくやりこめられる場面も存在していることに鑑みれば東堂の記憶力も完全ではないことは明らかである。東堂と鏡像的関係にある村上少尉にたいして〈問い〉はほとほと無力なのではあるまいか。

加えて『神聖喜劇』が「一匹の犬」から「一個の人間」へと回生する物語である以上、東堂の記憶力は人並み以上ではあっても決して「超人的」ではない。「超人的な記憶力」という批評は二重に誤りなのである。

しかしこれらよりも重大なのは、新兵たちに襲い掛かる不条理のなかに東堂の〈問い〉を以てしては解決不可能なものが出てきてしまうということである。

二月三日の野砲教練で鉢田は大前田から身体的な「畸型」(左目下の火傷痕)をあげつらわれる。砲身を水平にする際、自己流で確認をしていた鉢田に向かって大前田は「左の目ん玉が小そうて、つぶるに便利じゃからちゅうて、行き当たりばったりに変な隙間からのぞきたがるな」と言い立てるのである。東堂は他者の「畸型」を嘲笑するのは不当であると感じ、当然ながら憤る。続く白石少尉の言葉――「よく鍛えてやれよ。片眼がつぶりやすいように出来とるなら、二番砲手には持って来いだろう」――を耳にして心の中で激怒してもいる。しかし東堂は「ただ憤りを抱いて黙視しているのみ」なのである。なぜか。ここで東堂の「我流虚無主義」が鉢田への不当な侮蔑を看過させたのではない。東堂は別の箇所で、自身に反抗を思いとどまらせるものが「我流虚無主義」ではなく「主として私の損得の打算」「暴力への恐怖」「生まれつきの小心」であると考察しているが、この場面において東堂が激しく憤りながらも黙っていたのは、東堂の〈問い〉では大前田を批判できない、あるいはその見込みが薄いからなのではないか。東堂は二月三日までの間「損得の打算」や「恐怖」、「小心」をはねのけてまで〈問い〉を発しており、そして一連の〈問い〉のすべてで上官に勝るか互角に渡り合ってきた。だがこの場面では〈問い〉は鳴りを潜め、黙視がそれに取って代わるのである。このことは軍隊における差別が法律に違反していないかぎり〈問い〉をぶつけることはできない〈問い〉の性質を指呼しているのではないだろうか。

銘記すべきは、こうした差別への憤りを東堂はその場で表出させることなく〈問い〉へと回収してしまうこと、そして〈問い〉は軍隊の法に違反している限りにおいてしか差別者を糾弾することができないということである。東堂が合法的に批判できる範囲が差別そのものではなく、差別から派生した軍律違反行為であるならば、〈問い〉によっては大前田と白石による鉢田への侮蔑を取り去ることはできないのだ。〈問い〉に固執する限り東堂が取りうるのは〈いますぐ差別をやめろ。それは軍律に違反している〉という論法であり、条文ありき、勝算ありきの闘争である。では差別を禁止する法が存在しなかったら、あるいは、差別を奨励する法が作られたら、東堂は差別に抗わないのか。もちろん東堂を〈問い〉へと駆動する一因は差別への反感なのだから、東堂が差別に抗わないことはないのだろう。しかし、〈問い〉が法律に依拠して行われる以上こうした疑念は常について回らざるを得ないのである。

これらに加えて述べておかなければいけないのは、そもそも〈問い〉が依拠する法が東堂の与り知らない何者かが作成し国家の権威や暴力を条件として敷かれているものであり、それを利用した〈問い〉とは本来的に受動的にならざるを得ない闘争形態だという点である。

これはいわば他人の褌で相撲をとるような反抗であり、相手の土俵に入って行って戦わなければならない抵抗である。そればかりか、天皇大権下での法に則って上官の違反を〈問う〉という選択自体が、東堂が究極的には破壊すべきものの権威の力を借りてなされる悪手なのではあるまいか。「ブルジョアジー〔支配階級〕自身によるブルジョア法律蹂躙」を制止するためになされる〈問い〉は最後的には批判すべき「ブルジョア法」に習熟することでなされるのだし、軍国主義下での〈問い〉とは軍国支配者に有利に作成され解釈される法に習熟することで実践される。つまり、たとえ法を完璧に暗記していたとしてもその闘争は反抗すべき対象の論理の枠内でしか発展しえず、闘争の途上で対立物を自己に映現させてゆかざるを得ないということである。大学出か否かについて問われた際になされた東堂の思索「ある特殊個人における異常極端な潔癖は、しかもしばしば異常極端な不潔癖(?)を内包しがち(または同居せしめがち)なのである」とは、東堂の〈問い〉の性質を指呼してはいないだろうか。

〈問い〉とは相手を交渉可能な対象とみなすことによって成立するのであるが、東堂が国家の改良ではなく破壊を企図している以上(7)、如上いくつもの欠点は突破されねばならないのである。

天を撃つこと、〈叫び〉、暴力

そうした合法闘争の限界を乗り越え新たな秩序を構築するひとつの「正解」は意外な場所、――『神聖喜劇』後半部の白眉――「模擬死刑」の場面において提示される。それも〈問い〉ではなく〈叫び〉の形をとって現出するのだ。

三月一八日の午後、高浜演習砲台で休養する東堂らはある異変を察知する。どうやら「先天的低能」の第一内務班二等兵末永が休養中にこっそりと砲台構外の民家に立ち寄り鯣烏賊を拝借していたところを上官に見咎められ、第一内務班長の仁多ら数名が制裁を加えんとしているようなのである。仁多らは末永を松の幹に縛りつけ、線のつながっていない電話機を通して末永の死刑執行を拝命するふりをする。末永の犯行はむろん死刑に値する類のものではなく、仁多らも末永を「座興の嬲り者」として扱っているのであるが、当の末永は一連の模擬死刑執行の過程を真に受け悲鳴をあげながら助命を請うと同時に顔面を真っ青にしながら偽りの死を間近に感じている。こんなにむごい仕打ちはない。しかしながら、先に述べたように〈問い〉は差別が軍紀に違反している限りにおいてその違反行為を糺すことができ、差別そのものを〈問い〉によっては批判しえない。よってこの場面では差別そのものを批判するのではなく、「『陸軍刑法』違反ならびに『陸軍軍法会議法』違反の虚偽を公言し聯隊長の名において新兵をあざむいた」という論理を使えば仁多以下五名を合法的に〈問う〉ことができた。事実すこし後の箇所で〈問い〉による論法で上官たちを責めるのだが、しかし現時点において東堂はそうしなかった。あるいは、そうはできなかった。ここで東堂は〈問い〉ではなく〈叫び〉によって不条理に立ち向かったのである。

「見るからに無慙な形相」で泣き叫ぶ末永を「座興の嬲り者」として扱う仁多軍曹らに対して、東堂は、それを「人間の魂にたいする侮辱凌辱」とみなし、生源寺による制止をふり切りながら「止めて下さい。誰にも許されていません、そんなことをするのは」と絶叫してしまう。瞬間、東堂は自分の絶叫とほぼ同時に別の絶叫を耳にする。「止めて下さい。人のいのちを玩具にするのは、止めて下さい」。それは入隊以来、上官あるいは僚友から不当な目線を投げかけられてきた冬木によって発せられていた。

二名の〈叫び〉に模擬死刑は中断し、仁多や田中軍曹は〈叫び〉の主、冬木を難詰する。過去に正当防衛とはいえ殺人を犯した事実を真率に見つめ「根限り力いっぱい、人のいのちを大切にして行かにゃならん」と宣言する冬木は戦場でお前は銃をどこに向けるのかと問われ次のように答える。そしてその冬木の声には従来東堂を悩ませてきた難問にたいする「正解」、または「ほとんど正しい解答」あるいは「複数正解の一つ」が表れていた。

前とかうしろとか横とか向けてよりほか撃たれ

んとじゃありまっせん。上向けて、天向けて、

そりゃ、撃たれます。

冬木が決然と口にしたこの「正解」からわれわれはいったい何を読み取るべきであろうか。大岡昇平のように「敵味方いずれかによる、自己の死を前提とせる選択なり」(8)というような、殺すより殺されることを選ぶ崇高な自己犠牲の宣誓と解釈すべきであろうか。しかしそうではない。冬木が抱いているのは、「この戦争に死すべきである」流の虚無主義ではなく、「人のいのちは、何よりも大切であります」という種類の理念である。「人のいのち」を大切にする態度は当然自己の生命も重視するはずであり、冬木の宣言を自己犠牲と解釈することは難しいだろう(9)。また同様の理由から、「天向けて撃つ」ことを敵に自陣の位置を知らせ、味方を危険にさらす行為だとする見方(10)も首肯しがたい。というのも、冬木の「正解」はほかならぬ「人のいのち」を重視する思想に立脚しており、味方、あるいは自己の死の可能性を増大させる振る舞いをそこから抽出すべきではないからだ。われわれは冬木による「正解」をその象徴的な意味において探らねばならない。

ここで確認しておきたいのは、冬木の宣言が「天向けて、そりゃ、撃たれます」であり、たんに「撃たない」という非戦的な態度の表明ではない点である(11)。誰も殺さないという態度の確固たる宣言であれば、なにもわざわざ「天向けて」撃つことはない。『野火』で田村一等兵がそうしたごとく、銃をすてればよい。しかし、にもかかわらず冬木は「天を撃つ」のである。冬木の銃は敵味方のいずれにも向けられてはおらず、しかし同時に、天に向けられている――。冬木は「人のいのち」を第一に尊重しながらも、たしかに何者かに向かって銃弾を放つのだ。

それでは、自らの死を前提とした自己犠牲でも、誰も殺さないという非戦の徹底でもないとしたら、冬木の「正解」はいったい何を意味するのか。

武田信明は冬木の返答について、

ここに、鮮やかに空に筒先が向けられた銃の垂

直が屹立する。それはまた幻視の銃でもある。

冬木は、誰も撃たないがために銃を上方に向け

るのだと言う。垂直に立てられた銃口の先に

は、頂点としての天皇が位置するのではない

か。

とし、「天向けて、そりゃ、撃たれます」を天皇へ向けられた銃と読んでいる(12)。武田は「それは単に過激な誤読であるのだろうか」と論を結び、その解釈をいわば宙吊りのまま提示しているのであるが、われわれはこれに立脚して論を発展させるべきだろう。

ここで注目すべきは、意識的あるいは無意識的な「天を撃つこと」の表明が直後東堂によって、「敵味方を問わずあらゆる人間にたいして鉄砲・兵器を用いるつもりは彼にない、と冬木は、あえて言い切ったのである」(傍点引用者)と解釈されている点である。前方の敵、後方の味方、「あらゆる人間にたいして」その銃口は向けられておらず、かつ、それが「天を撃つ」のだとしたら、その銃口は「角錐状階級系統」の頂点に鎮座し、敗戦の翌年まで「人間ではなかった」天皇に突きつけられてはいないだろうか――。

おそらく、一月二五日における東堂との会話の中で漏らされた冬木の言葉――「だけど僕だって、天皇陛下への人なみな忠義は尽くされるつもりですよ」――は天皇を撃つことと矛盾しない。冬木は被差別部落に生まれ、幼いころから不当な差別を蒙ってきた。また、冬木に「前科」がついたのも元をただせば冬木が差別的な視線を投げかけられたことが端緒であった。そして冬木が言うように地方で受けてきた不当な差別は「いまも、ここでも、続い」ている。「天皇陛下への忠義」云々のすぐ前に、冬木が「営門を潜って軍服を着れば、裸かの人間同士の暮らしかと思うとったら、ここにも世の中の何やかやがひっついて来とる。ちっとも変わりはありゃせん」とこぼし、地方と同じく軍隊内部においても現に差別が行われていることを示唆したと同時に、急にそれまでのくだけた口調をあらため、「だけど僕だって、天皇陛下への人なみな忠義は尽くされるつもりですよ」と述べるのである。

ここに、その時代の支配階級、あるいは、冬木を差別する社会的強者の思考・理想を追認することでしか自己を社会的に定位できない被抑圧者の姿が見出せはしないか。「個人は〈主体〉の命令に自由に従うために、したがって自己の服従を(自由に)受け入れるために(中略)(自由な)主体として呼びかけられる」のだ(13)。天皇制を絶対的な中心に据える空間では、主体は権威から自己を保障してもらうために権威に服従を強いられる。とりわけ社会的劣位におかれる冬木は自己に敵対的な権威を尊重することでようやく自由が担保されるのだ。加えて東堂も冬木の「天皇陛下への人なみな忠義」は仮初のものにすぎないことを「自己流に了解」している。つまり、冬木の思想は転回したかに見えても、その実一貫しているとするのが妥当ではないだろうか。

また、「人のいのちは何よりも大切であります」と叫ぶ冬木が天皇を撃つのは撞着しない。むろん冬木がテロリズムを肯定しているなどと言うつもりはない。冬木は人を殺めた過去を痛切に反省しており、もはや人を傷つけることを欲しないであろうことはだれの目にも明らかであるからだ。このことは『神聖喜劇』が全篇を通して暴力否定の思想を強調していることからも明白である。とはいうものの、再三強調してきたことだが、人を傷つけない意志を堅持する冬木は銃を捨てるのではなく「天向けて撃つ」のである。以上の分析から導出すべきは、冬木の銃はやはり天=天皇に向けられており、しかもそれは天皇の肉体を損なうのではなく天皇という社会的装置、天皇制秩序への決別を表明しているという解釈ではないか。「あらゆる人間にたいして」銃を用いはしないという描写は、天皇という人間の非人間的な部分、すなわち、天皇という装置の廃絶への祈りではないだろうか。冬木らの所属する軍隊が天皇を中心とする「角錐状階級系統」であり、「無責任の体系」であるため合法闘争が徒労に終わる恐怖を東堂は感じていたが、その東堂が冬木の解答を「正解」と感じたのは、冬木がそうした天皇制秩序への異議を唱えていたからではなかったか。天皇制秩序内部における合法闘争の限界から脱するためには、「最上法源」としての天皇を否定することで天皇制秩序の閉域を内破しなければならないのであるが、冬木はここで天皇を中心とする秩序・軍国主義的イデオロギーとの訣別を高らかに奏したのである。

『神聖喜劇』を不敬文学として読むことは決して我田引水ではない。「知りません禁止・忘れました強制」からこの軍隊が「角錐状階級系統」であり、「無責任の体系」であることを喝破した東堂は天皇を「絶対無責任者」と考察しているし、そうした「絶対無責任者」を戴く体系は「腐敗堕落をまぬがれ得ない」と結論してすらいる。このように読んでいけば、『神聖喜劇』の不敬性に思い至るだろうし、東堂の特異な人物造型からして天皇制に背反することに考えが及ぶのも自然なことである。

東堂らによる反抗は天皇制秩序を批判するところから出発しなければならないが、天皇制が「丕顕ナル皇祖考丕承ナル皇考」に責任を負っていること、「死者・亡霊・非有・架空の類」に責任を負っていることはすなわち、「現身の何者にたいしても責任を負ってはいない」事実を意味する。「歴史という私有財産を所持する支配者は、神話の保護の下に、まず何より、それを幻想というかたちで所持する」のだ(14)。また、丸山眞男は「超国家主義の論理と心理」のなかで、天皇制の価値の淵源が過去にあり、その無限性、過去一般の曖昧さゆえに価値が保証されていることを鋭く指摘し、それを大日本帝国陸軍ひいては敗戦以前の日本人たちの心性に関連付けて論じているが(15)、過去の茫漠さにその価値の根拠を置く天皇あるいは天皇制と東堂の特筆すべき性質である人並みはずれた記憶力とは実に対照的であり、東堂の抜群の記憶力とは過去を曖昧にせずそこに甘んじることのない態度の人格化といえるのではないだろうか。これらのことから、東堂の人物造型からして天皇制と衝突する闘争が決定されていたとみても決して読みすぎではないだろう。『神聖喜劇』と不敬性は根底において深く結び合っているのである。

ここには〈叫び〉の本質が現れている。〈問い〉が天皇現存下での法を武器に不条理に抗う合法闘争であるとするならば、〈叫び〉とは天皇現存下での法それ自体に抗う非合法闘争である。ただし非合法闘争といっても『神聖喜劇』における〈叫び〉は法に反すること自体を目的として行われるものではなく、不条理の看過を自分に許すことができない局面において法に依拠することなく実践される不敬な闘争形態だといえるだろう。

〈叫び〉は〈問い〉のように勝算ありきの打算的な戦いではないし、人並み外れた記憶力を持つ東堂だけに許された闘争でもない。事実「模擬死刑」の場面でみられる〈叫び〉は冬木の「正解」の直後、――『陸軍軍法会議法』によれば聯隊長には死刑執行の命令権はなく末永の取り扱いはおかしいと再度〈問い〉による論法で仁多たちの不正を指弾する東堂を尻目に――再び冬木から発せられる。仁多は両名に対し「えらそうな口はなんぼたたいても、身代わりに立つとはまっぴら御免をこうむる、ちゅうとが、貴様らの根性か」と託つのだが、冬木はこの挑発に乗ってしまう。「それで末永が無罪放免になるとでありましたら、冬木は、身代わりに立つとをちっとも厭やしません」。冬木のこの発言を東堂は「言うべからざる(あるいは言う必要のない、あるいは言わぬほうがよい)こと」と捉えている。それもそのはずで、ここまで〈問い〉によって不条理に抗してきた東堂にとって身代わりになることと引き換えに末永の営外への離脱ならびに民家での窃盗の罪が取り消されるというのは(ブルジョアジーの手によるものではないにしても)「ブルジョア法の蹂躙」であって矛を向けてきた当のものである。つまり法に照らせば不正な発想なのだ。

しかし東堂の打算によっては悪手と判断したこの発言は、新兵たちの間に予期せぬ力を充満させる。末永の身代わりとして自己を投げ出した東堂と冬木を前にしてお前たち二等兵は黙ってただ見ているだけなのか、「自分も身代わりを請け合おうちゅう兵隊は、おらんとか。おったら、名告って出て、ここに、身代わりの戦友たちの左翼に、ならべ」と村崎一等兵が扇動し、第一・第三内務班の二等兵計三二名が自分の名前を〈叫び〉これに呼応したのである。第二班の新兵たちに身代わりを呼びかける直前に村上によってその場は中断されてしまったが、そうでなければより多くの新兵たちが〈叫び〉に共鳴していただろう。この〈叫び〉は途中で諌められてしまうものの、『神聖喜劇』随一の成果がここに表れている。

これを村崎という上官による命令の下級者による遂行とみなしてはならない。なぜなら村崎が新兵たちを扇動しようと東堂たちに近づくのと同時に――村崎が身代わりを呼びかけるより前に――橋本・鉢田・白水・生源寺は身代わりになろうと動き出していたのだし、村崎は軍国支配者というよりは新兵の側に立つ上官であるからだ。大前田との間に交わされる反軍国主義的な会話や東堂の前での反軍的独白、ならびに今回と合わせて二度の重営倉入りの経験などが示すように、村崎は一等兵ではあっても専ら食卓末席組と同種の反骨を抱懐していることは明らかである。

〈叫び〉を発した三二名は単に上官からの命令に従った二等兵の群れではない。そこに居たのは上官による新兵の不当な侮蔑に叫ばずにはいられなかった自律的な人間たちである。

「模擬死刑」の場面における〈叫び〉について強調したいのは、それが軍隊の切迫した不条理に対する非理性的な情動の発露なのだということである。仁多らの非道に向かって東堂と冬木が〈叫び〉をあげる場面をもう一度みてみよう。

末永への「侮蔑凌辱」を黙視し続けることができなくなった東堂は、自身の「小心も臆病も恐怖も保身慾も分別らしさも」かなぐり捨てると同時に、「「爼板の魚」となるべきことを観念して、絶叫した(私の開口寸前、生源寺が、私の剣鞘を握って下へ軽く二、三回引きながら、「東堂、東堂。」と気遣わしげに呼んだけれども、私は、強行した)」のである。

これまで書いてきたことを繰り返せば〈問い〉とは上官・新兵がともに遵守しなければならないとされている法を根拠にして上官からの不条理横行を咎めるという概して理性的な=打算的な行為であったのだった。鉢田への差別を東堂は内心激怒しつつ黙視したまま動かない場面を先に見たが、その時点での東堂は煮えたぎる怒り(=非理性)を法を駆使して責め立てる〈問い〉(=理性)によって回収する闘争をしか知らなかったのである。もちろん〈問い〉にも鉢田「畸型」差別時のような心が震えるような情動を感じそこから出発していた。しかし〈問い〉には勝算を見込んで相手を説得する理性=打算が絡んでいるのである。

翻って「模擬死刑」の場面での〈叫び〉に見て取れるのは東堂を案じる生源寺の理性の声を押しのけてまで叫ばずにはいられない非理性的情動の肯定である。沈黙を押しのけて発せられたこの〈叫び〉とは、理性であれば引き返すべき道を突きすすむことである。こうした非理性は東堂にのみ見られるものではない。「天向けて」発言の直前、冬木の眼に宿っていたのは「悟性の光とは別な何か」であり、鶏知屯営へ入隊する船の甲板で東堂が冬木に見たのも「悟性の光とは別な何か」であったのだから(16)。また、〈叫び〉は非理性的=非打算的であると同時に自律的でもある。村上によって新兵たちの〈叫び〉への共鳴が「党与抗命罪」にあたるものとされ沈静化されることになるだけでなく、村崎による扇動が介在しているとはいえ身代わりの隊列に参画することがすなわち仁多ら上官への敵対を表明することと等価である点を見れば明らかなように、新兵たちの〈叫び〉は上官の統率を離れた彼ら各自の自律性のもとで爆発している。ここでの新兵たちは大前田が言う「一枚二銭のはがきで、なんぼでも代わりが来る」ような「消耗品」ではもはやない。彼らはここにおいて代替可能な二等兵ではなく交換不可能な一個の特異な人間として自己を現すのだ。入隊したからにはお前たちは人間ではなく兵隊であると宣う軍国支配者の言からも彼らはもはや超出した。この〈叫び〉の後、新兵たちを扇動した村崎をはじめとする五名は営倉に入れられているが、これは〈叫び〉によっては東堂による〈問い〉のような成果が得られなかったことを決して意味しない。東堂たちは「角錐状階級系統」の最下部の二等兵として一般に主体的な判断を禁じられ、個を剥奪されながら生活してきたが、「模擬死刑」でなされた「角錐状階級系統」への反抗は奪われた個の奪回に他ならない。東堂たちは『神聖喜劇』の最終部に至って東堂による〈問い〉がもつ限界をその一瞬間において突破したのである。軍による差別、人間性への侮辱に対しそれが法の侵犯を結果したとしても構わず怒り立ち上がる友の存在を新兵たちが互いに確信し得たこと、これこそが〈問い〉にはない〈叫び〉の成果である。

このようにして見れば、四月二十三日での堀江による訓示、「本能を出すな」や『戦陣訓』の「怒を抑へ不満を制すべし」とは情動の否定の謂いであろう。国家や軍隊(そして法)は暴力の独占を背景にそこに所属する者たちを脅し囲繞し服従させる。不条理に憤慨していてもその者の身体の毀損、友や愛する者へ及ぶ害、あるいは究極的にはそれらの死をちらつかせ、〈理性的に考えてみてください。わたしたちはあなたの味方です。おとなしく黙っていさえすればあなたとあなたの愛する人たちの安全は保障されるのですよ。さあ、落ち着いて話し合いましょう〉と囁いてくるのである。情動の捕獲こそが国家や軍隊の任務であって、情動の爆発をこそ軍国支配者は厭うだろう。

ただ注意しておかなければならないのは上官からの支配を離れた新兵たちの自律性を、大船越への引率外出で新兵たちが自由行動を言い渡された瞬間に東堂に感じさせた戦地での悪逆非道の相関物へと堕せしめないようにすることだ。つまり、情動の肯定が国家や軍隊の本質である暴力へと帰結しないようにしなければならないということである。

そして『神聖喜劇』を軍隊への闘争という視点から読んだ場合の最大の懸案事はといえばこの暴力の問題ではないか。東堂は暴力について否定はしている。しかしその否定の仕方も相当に複雑微妙である。

東堂にとって暴力とは「人が本来頼るべからざるもの・窮極的に頼り得ざるものでなければならない」ものである。これは『神聖喜劇』の全体に見出しうる倫理であって、東堂は幾度か暴力による問題解決への誘惑を感じながらもそれを払いのけている。なぜなら暴力の誘惑に屈することは、上官の悪を自己に映現させてしまうことに他ならないからである(17)。しかし東堂は暴力を完全に否定しているわけではない。

「私は、腕力ないし暴力の行使を原則として否定したものの、私の否定は、主として個人的な強力の行使を対象としたようでもあり、それゆえ私は、事柄を「腕力ないし暴力」という言いまわしで考えたようである」と内省する東堂は同時にこの「聖戦」が集団的な暴力の行使であることにも思い至らざるを得ない。

では暴力を完全には否定しない東堂が肯定する暴力とはいかなるものなのか。それは作中唯一東堂が快く感じた暴力に鍵がある。先に〈問い〉の限界の一例として鉢田の外見上の「畸型」が上官によって嘲笑される場面を挙げた。そこで東堂は黙視しているだけで他の新兵たちが口元に薄ら笑いを浮かべるのを前にしても怒りを表出させることができなかった。しかしこの薄ら笑いを浮かべる新兵、吉原に「怒りと侮蔑を剥き出しにしたような」村崎が突然平手を食らわせるのだ。「上級者が下級者に暴行する情景を、初めて私は、爽快な、少なくとも不愉快ではない心持ちで目撃した」と東堂に思わせる暴力がここにはある。これは「個人的な強力の行使」である。しかし同時にこの暴力は鉢田への差別の否定であり、暗に大前田や白石を批判する暴力である。このように東堂の暴力否定は、暴力が人倫に照らして不当な抑圧を斥けるためになされる場合に限り一時的に解除されると言えるだろう。

『神聖喜劇』における暴力を論じるにあたって触れておかなければいけないのは東堂が地方から持参したジョルジュ・ソレルの『暴力論』についてである。東堂がそこからいくつか引用している文章のなかでソレルは「強制力(force)」と「暴力(violence)」を区別して次のように言う。

強制力は、少数派によって統治される、ある社

会秩序の組織を強制することを目的とするが、

他方、暴力はこの秩序の破壊をめざすものだと

言えるだろう(18)。

すなわち、ソレルは一般に暴力と呼ばれるものを二分し「強制力」と「暴力」を区別しているのだ。またソレルは、「人びとが勝利に終わるか隷属に終わるかにちがいない戦いに参加しているとき、崇高の感情が闘争条件からごく自然に生まれてくるはずなのだ」と述べ(19)、その戦いに参加した兵士は「主人の強権的命令に従うだけの戦闘機構のたんなる部品」ではなくなるとしている(20)。これは「模擬死刑」における三二名の新兵たちの〈叫び〉について書かれたものではないだろうか。『神聖喜劇』における「強制力」とは上官からの不当な制裁であるだろうし、「暴力」とは単なる膂力の行使とは異なる「模擬死刑」での新兵たちの〈叫び〉を指すだろう。東堂はその〈叫び〉の連鎖とそこで提出された「暴力」を経て次のように考える。

私自身については、もはやほとんど何かを恐ろ

しがりはしなかった。その私の心は、一種の昂

揚感と一種の空漠感とが、同一の質量で(あや

しい均衡を保ちつつ)同居していた。

すなわち、新兵たちが発した「暴力」とは、〈叫び〉によって解き放たれた非理性的情動の肯定であり、それ以上でもそれ以下でもない。新兵たちによる〈叫び〉の直後に記述された二つの感覚――友を見出した「高揚感」と〈叫び〉が一時的に中断されてしまった「空漠感」――こそが、〈叫び〉と並ぶ『神聖喜劇』の倫理である。

註(1)『新日本文学』(第七巻一〇号、一九五

二・一〇)、一二二頁。

(2)ロラン・バルト『文学の記号学 コレージ

ュ・ド・フランス開講講義』(花輪光訳、

みすず書房、一九九八・一〇)、一五頁。

(3)井口時男は「正名と自然」(『悪文の初

志』、講談社、一九九三・一一)のなかで

鉢田と橋本の「殺して分捕る」発言を「直

言」と呼び、それが「現実に言葉を合致さ

せようとする」言語使用であるとしている

(四七―四八頁)が、本稿では「直言」を

鉢田と橋本だけでなく白水や室町にも見ら

れるものとしてより広く用いている。

(4)入隊当夜での夜食要求はそもそも『軍隊内

務書』の配給以前の事態であるから東堂の

意図的な合法闘争ではない。よってここで

は述べない。

(5)前掲井口、三四頁。

(6)丸山眞男「超国家主義の論理と心理」

(『現代政治の思想と行動』、未來社、二

〇〇六・八)、二五―二六頁。

(7)「たしかに「全国家機関」の(「改革」で

はなく)「破壊」が、中心的・終極的な目

標でなければならなかった」と東堂は考え

ているし、高校時代の東堂は自己を「無政

府主義的マルクス主義者」ないし「共産主

義的無政府主義者」と感覚していた。

(8)大岡昇平「曇りのち晴れ」(『文学界』、

一九八〇・七)、一六七頁。

(9)井口時男は「「正名と自然」再び」(『大

西巨人 抒情と革命』、河出書房新社、二

〇一四・六)のなかで冬木の返答を自己犠

牲的な死を前提としたものであるとみな

し、最終部における東堂の虚無主義からの

転回――「私は、この戦争を生き抜くべき

である」――との背反を指摘したうえで、

この宣言を『神聖喜劇』の到達した精華と

みなす論評に異を唱えているが、これはあ

たらない。というのも、後述の通り、東堂

の思想上の転回をいわば先取りする形で冬

木はこの戦争あるいは天皇制を中心とした

「角錐状階級系統」の撃滅を宣言し、自己

の死を峻拒していたからである。

(10)立野正裕は「兵士の論理を超えて」(『精

神のたたかい』、スペース伽耶、二〇〇

七・六)、のなかで「銃を空に向けて撃つ

ことは、結果として敵か味方かによって殺

される――戦死か死刑か――をほとんど確

実に意味するだろう。」(二四八―二四九

頁)と述べている。

(11)立野正裕は冬木の「正解」が意味するもの

は、「だれも殺さない」という一点にある

と断じているが、これは冬木が「撃たな

い」ではなく「撃たれます」と応答したこ

との意義を見落としているだろう(前掲立

野、二五一頁)。

(12)武田信明「野砲の水平・銃の垂直――『神

聖喜劇』論」(『早稲田文学』、二〇〇

二・五)、四九頁。

(13)ルイ・アルチュセール『再生産について

下』(西川長夫・伊吹浩一・大中一彌・

今野晃・山家歩訳、平凡社、二〇一〇・一

〇)、二四四頁、傍点原文。

(14)ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』

(木下誠訳、筑摩書房、二〇〇三・一)、

一二五頁、傍点原文。

(15)前掲丸山、二六―二七頁。

(16)冬木の両目に伏在する「悟性の光とは別な

何か」が、あの「知りません禁止・忘れま

した強制」事件で冬木が「忘れました」を

撤回し「知りません」へと改めた直後に描

写されていることも重要である。

(17)東堂はしかし知らず知らずのうちに暴力を

体得していく。東堂は野砲の持つ魅力に惹

かれ、その操作に習熟していくし、大前田

の野砲操作に感動してすらいる。しかし野

砲は「聖戦遂行」のために人を殺す道具で

あるのではないか。東堂のこうした行為は

人殺しの技術に長けていくことではないの

か。また、東堂の「私はこの戦争に死すべ

きである」や「人生において何事か卓越し

て意義のある仕事を為すべき人間であるな

らば、いかに戦火の洗礼を浴びようとも必

ず死なないであろう。もし私がそのような

人間でないならば、戦野にいのちを落とす

ことは大いにあり得るであろう」という観

念は意図せず戦争という暴力に加担してし

まう思想なのではないのか。

(18)ソレル『暴力論 下』(今村仁司、塚原史

訳、岩波書店、二〇〇七・一一)、五三

頁。

(19)前掲ソレル、一二八―一二九頁。

(20)前掲ソレル、一八三頁。